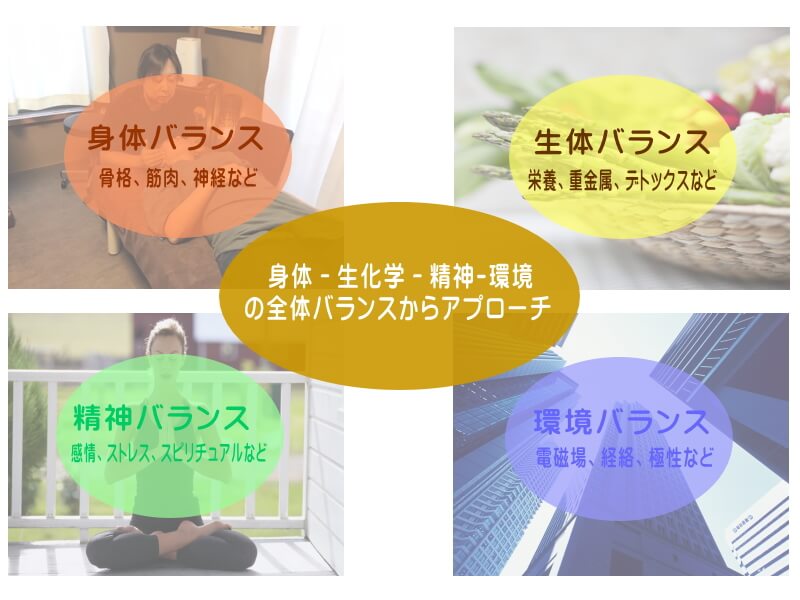

慢性症状を得意とする理由

どこが悪くてその症状が起きているのか?解剖学的に考え、考察していきます。そして検査を行いながら原因を見つけていきます。

このようなことを考察しながらその人の原因に合わせたアプローチを行うのがフジサワカイロプラクティックが慢性症状を得意とする理由の1つです。

他にも栄養などの生化学的な問題、精神的な問題、電磁場などの環境ストレスによる問題も含め考察していきます。

カイロプラクティック・オステオパシーの共通点

カイロプラクティックでは脳の誤認・誤作動により神経のトーン(周波数)が過剰または過少になることでカラダにバグが生じ、自然治癒力の働きが低下し、その結果として痛み・不調が起こると考えています。

神経のトラブルのほとんどは自律神経の中のカラダを興奮させる作用である交感神経が過剰に働いていることが原因です。

神経のトーン乱している根本原因をカイロプラクティックではサブラクセーションを言います。

カイロプラクティックはアジャストメントという手技によってサブラクセーションを取り除くことで脊髄に流れる神経のトーン(周波数)を正常な状態へと整えていきます。

背骨を通して脊髄神経に正しい情報刺激を与えることで自然治癒力を活性化させ、正常な状態へと再認識・再構築を行っていくのがカイロプラクティックです。

そのため骨のズレやカラダの歪みをボキボキ鳴らして矯正することが目的ではありません。

オステオパシーではカラダ全体を1つのユニットとして捉え、自然治癒力の働きが低下する原因を体性機能障害(SD ソマティック・ディスファンクション)によるものと考えています。

カイロプラクティック、オステオパシーともに、注目しているのはサブラクセーション、体性機能障害(SD)と言い方は違えど、自然治癒力の働きを正常化させるという目的はどちらも共通した答えです。

ここに手技療法の本質的な答えがあると考えています。

症状ある部分のほとんどは2次的な代償性作用によるもの

捻挫などによる損傷、ぎっくり腰などによる急性的な問題を除き、慢性的な痛み・不調のほとんどは症状を起こしている部分に原因があるわけではありません。

症状が起きている部分は二次的な代償性による痛み・不調であったり、補正作用によって症状を起こしている、症状のある反対側に原因があることなどがほとんどです。

様々な問題が絡み合いながら神経トラブルを起こしています

原発的問題がある部分の根本を辿っていくと原因は1つだけでなく様々な問題が絡み合いながら神経トラブルを起こしています。

当整体は痛み・不調の感じる部分を揉んだり押すのではなくその原因は何なのだろう?と問題を追いかけます。

どこから来ているのか?その本質的な問題を追究するためにカイロプラクティックだけに限らず、キネシオロジー、自然療法、心理療法など様々なことを勉強しています。

施術の組み立てと構成

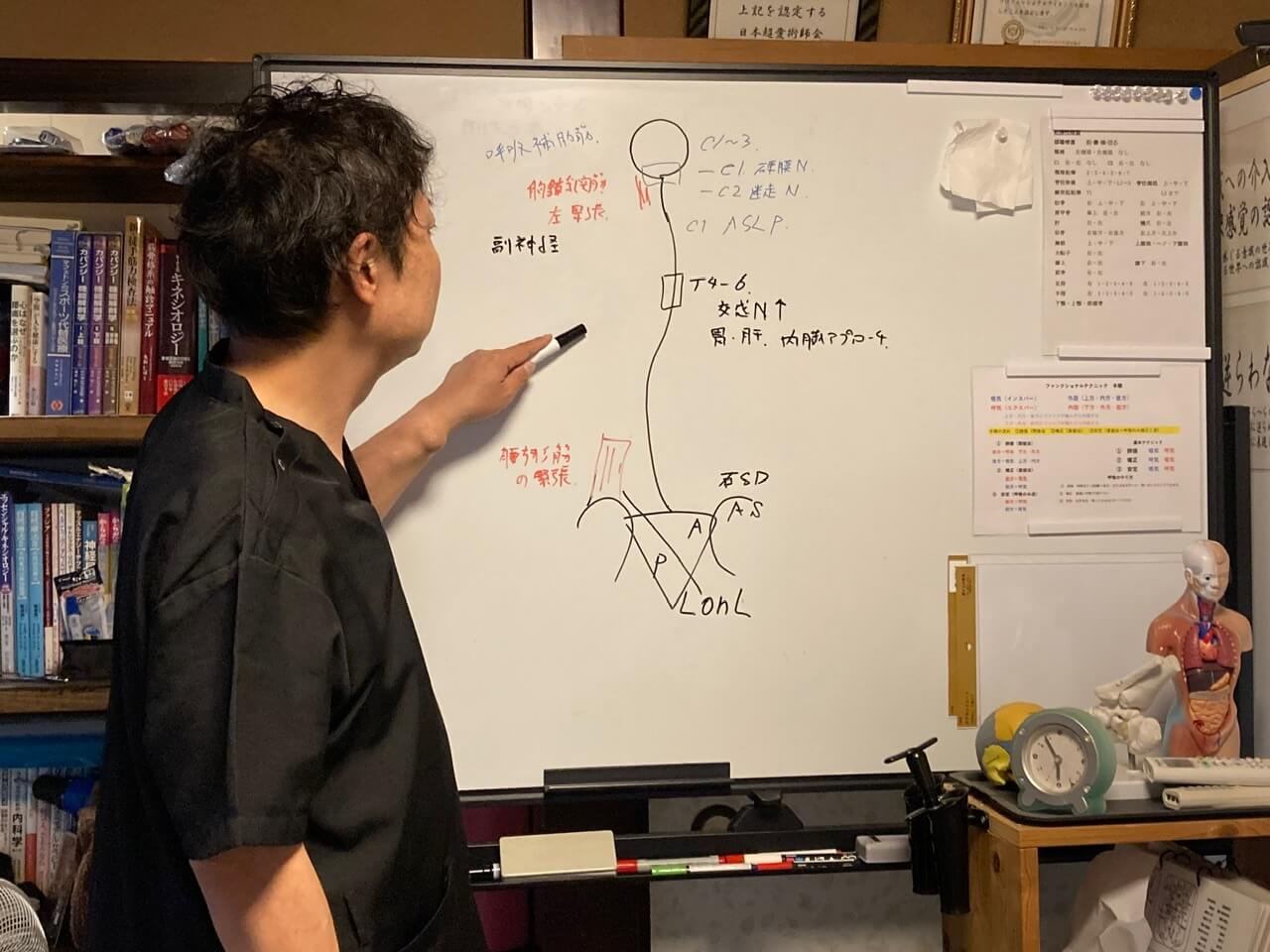

まず、問診によって既往歴、過去の病歴などの判断からどこの部分に負担がかかっていたか?を聞き、今現在起きている症状と照らし合わせることである程度のカラダの状態の推測していきます。

問診後はクライアントさんの今現在におけるカラダの全体像を把握するため、骨格、腹部、頭蓋骨などの粘弾性を検査していき、どの部分が粘弾性を失っているか?大きな目星をつけていきます。

この段階で関節可動域由来による問題か?

内臓由来による問題か?

リンパ脈管系由来による問題か?

硬膜の緊張による問題か?

慢性・急性による問題か?

などもおおよそ分かってきます。

そこからさらに部分的に絞ってスペシフィックな細かい可動域の検査を行うことでさらに予測を立てていきます。

例えばですが、腰部に可動域がなければ腰部に関わる臓器、腰部を支配する神経から考えられる部分と現在起きている症状が一致してくるか?

腰部に関わる筋肉は大腰筋、腰方形筋、大腿四頭筋、臓器は腎臓、神経は腰神経叢であり、その枝となる大腿神経など…。

もし横隔膜にも緊張があれば腰だけでなく横隔神経にも異常が起きているか?そこからのつながりで頸椎3~5番の領域はどうなっているか?

腰部よりも下部領域に問題があれば、腰の問題は補正作用によるかもしれないなど、色々と考察ができます。

身体組織から得られた情報を元に考察しながらアプローチするべき部分を特定し、カラダの状況に合わせたアプローチ方法を選択していきます。

このような介入・考察こそが手技療法の醍醐味で面白いところでもあり難しいところでもあると感じます。

もっと知識、技術力、観察力、感性、感覚が鋭く、明確になれば、今よりもより深くまで組織からの情報を捉えられることが出来ると思います。

そのためには日々の努力と勉強、臨床においての意識の積み重ねだと感じています。

考察のために当院が行う検査方法について

整形外科的検査などは病理的な問題、損傷があるか?の可能性を探るために必要な検査です。

ですが、慢性的な症状に対しての検査としては畑が違ってきます。

慢性症状には身体組織を把握する手技療法においての検査が必要となります。

粘弾性検査

可動域というよりも組織の粘弾性が失われているか?の検査です。

全体領域を大まかに把握する意味で必要な検査となります。

術者の知識、感性、経験が多ければ多いほど、より繊細に色々な情報を捉えることができます。

意識の向け方も重要であり、解剖学を手に宿らせることが必要です。

そこまでの達人になれるよう日々努力です。

筋機能評価テスト(MMT)

キネシオロジーといえば筋機能評価テスト(MMT)というほどの代名詞的な検査方法です。

MMTは筋肉機能がトラブルを起こしている筋肉を調べます。

MMTのやり方はγ1(ガンマ1)の等尺性収縮によるやり方が一般的です。

γ1によるMMTは筋肉を留めている位置から徐々に圧をかけることで等尺性収縮を起こさせることでその場を維持することが出来るか?を評価します。

もし、維持が出来ていれば正常、出来なければその筋肉は何らかのトラブルを起こしていると判断します。

CBS(クリニカルバイオフォログラフィックシステム)においての検査はγ2(等張性収縮)を使います。

γ2(等張性収縮)は筋肉の張りを維持したまま動かすことで調べている筋肉以外の周りの協力筋などを巻き込んで治療と検査に使っていきます。

モーションパルペーション(動的関節可動域検査法)

モーションパルペーションは関節を動的に動かしてもらうことで可動域の詰まりや可動域が低下している部分を把握する検査方法です。

側屈、回旋などの動きを行い、関節がどういう歪みを起こしているか?を判断していきます。

オステオパシーのモーションパルペーションではさらに屈曲・伸展のモーションも加わるのでより明確に関節可動域の状態を見分けることができます。

さらにタイプ1・タイプ2というカイロプラクティックの概念にはないカップリングモーションも加わり、補正なのか?補正ではないものか?も見極めていきます。

最後に…

大まかにはこの3つの検査方法で当院は検査していきます。

他にもスイッチング検査、TL(セラピーローカリゼーション)、チャレンジ、スタティックパルペーションやTCカード、バイル等を使ったストレス反応テストなどがあります。